Вездеходная техника стала неотъемлемой частью жизни исследователей, промысловиков и путешественников, покоряющих бездорожье. Но задумывались ли вы, кому мы обязаны созданием этих машин? Давайте вернемся в прошлое и узнаем историю создания и развития вездеходов в этой статье!

Истоки развития

Прежде чем назвать имена изобретателей, стоит отметить: концепция вездехода формировалась параллельно с развитием автомобилей. Если автомобиль XVIII–XIX веков был символом прогресса, то вездеход стал ответом на вызовы природы. Однако авторство здесь — вопрос спорный. Правильнее говорить о группе энтузиастов, чьи усилия подарили миру эту технологию. Среди них — голландские инженеры братья Спайкеры, их соратник Йозеф Брандт и французско-русский новатор Адольф Кегресс.

Якоб и Хендрик Спайкеры, владевшие скромным автозаводом под Амстердамом, в 1903 году совместно с Брандтом создали первый полноприводный автомобиль. Для эпохи, где даже обычные машины были диковинкой, это стало сенсацией. Представьте: начало XX века, улицы заполнены конными упряжками, а Генри Форд только начинает массовое производство. И вдруг — автомобиль, способный преодолевать бездорожье! Пресса взахлеб обсуждала новинку, но радость оказалась недолгой.

Спешка, вызванная желанием участвовать в гонке Париж–Мадрид, сыграла злую шутку. Конструкция имела фатальные недочеты, приведшие к трагедии — гибели людей во время испытаний. Общество, восхищавшееся технологией, столкнулось с ее темной стороной. Однако эта неудача не остановила инженеров, а стала толчком для новых исследований.

Русский след в развитии вездеходов

Адольф Кегресс, механик при дворе Николая II, подошел к делу иначе. Узнав о провале голландцев, он посвятил годы усовершенствованию конструкции. Результат появился в 1909-м: гибридная модель с передними колесами, задними гусеницами из верблюжей шкуры и лыжами для движения по снегу. Данный привод оказался ненадежным, но идея была революционной. Машина демонстрировала впечатляющую проходимость, особенно в зимних условиях.

Война как катализатор прогресса

Первая мировая война заставила пересмотреть роль вездеходов. Российское командование, отчаянно нуждавшееся в транспорте для бездорожья, поддержало разработки Кегресса. К 1916 году он представил бронированный вездеход на базе британского «Остина», но революция 1917-го помешала массовому производству. Лишь в СССР технология получила второе дыхание, хотя до 1940-х основу парка составляли устаревшие «Остины».

Вторая мировая стала новым витком развития. Немецкие инженеры, вдохновленные амбициями Гитлера, создали серию вездеходов (Horch, Wanderer), которые эффективно действовали на Восточном фронте. СССР, сосредоточившись на танках и авиации, начал активно развивать вездеходостроение лишь после войны — в рамках освоения Арктики и подготовки к гипотетическим конфликтам. Гигантские армейские тягачи и полярные машины стали визитной карточкой советской инженерии, вызывая восхищение за рубежом.

Несмотря на успехи в военной сфере, СССР отставал в создании гражданских вездеходов. Причина крылась в системе: государство контролировало производство, игнорируя запросы населения. Легендарный «ЛуАЗ», выпускавшийся с 1960-х, уступал западным аналогам по комфорту и надежности, как «Жигули» — Mercedes. Частное предпринимательство было под запретом, а значит, не существовало конкуренции, стимулирующей инновации.

От кризиса к прорыву

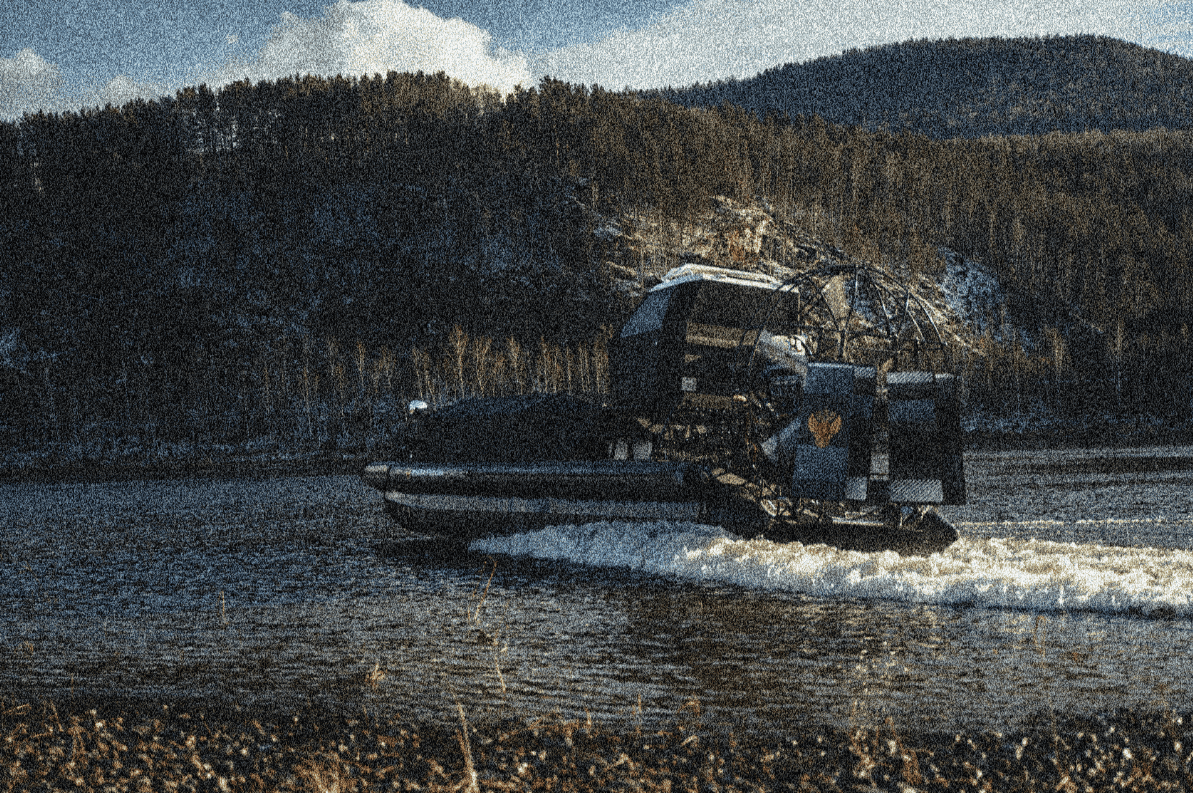

Распад СССР в 1991-м привел к хаосу: заводы останавливались, рынок наводнили импортные машины. Ситуация изменилась после дефолта 1998-го. Резкое падение рубля сделало локальное производство выгодным. Появились новые бренды («Трэкол», «Витязь»), сочетающие советскую надежность с современными технологиями. Сегодня российские вездеходы конкурируют с западными, предлагая решения для любых задач — от охоты в тайге до работы в условиях Крайнего Севера. Отличным примером таких современных вездеходов являются модели производителя “Север”, отличающиеся наилучшей проходимостью в местах экстремального бездорожья